Leistenkanal. Wände des Leistenkanals

Kanalinhalte. Schwachstellen in der vorderen Bauchdecke.

Leistenkanal,Kerzen inguinalis , Dabei handelt es sich um einen schräg über der medialen Hälfte des Leistenbandes liegenden schlitzartigen Spalt, in dem beim Mann der Samenstrang und bei der Frau das Rundband der Gebärmutter eingeschlossen ist. Der Leistenkanal hat eine Länge von 4-5 cm. Es durchdringt die Dicke der vorderen Bauchwand (an deren unterem Rand) von r tiefer Leistenpfahl Wade, gebildet durch die Querfaszie, oberhalb der Mitte des Leistenbandes, bis zu oberflächlicher Leistenring, befindet sich über dem oberen Ast des Schambeins zwischen den lateralen und medialen Beinen der Aponeurose des äußeren schrägen Bauchmuskels (Abb. 128).

In Bezug auf den Samenstrang (bei Frauen das runde Band der Gebärmutter) im Leistenkanal gibt es vier Wände: vorne, hinten, oben und unten. Die vordere Wand des Leistenkanals wird durch die Aponeurose des äußeren schrägen Bauchmuskels gebildet, die hintere Wand durch die Fascia transversum, die obere Wand durch die unteren frei hängenden Ränder der inneren schrägen und queren Bauchmuskeln, die untere Wand durch die Leistenband.

Tiefer Leistenring,Anulus inguinalis profundus, befindet sich in der hinteren Wand des Leistenkanals. Von der Bauchseite her handelt es sich um eine trichterförmige Vertiefung der Fascia transversum oberhalb der Mitte des Leistenbandes. Der tiefe Leistenring befindet sich gegenüber der lateralen Leistengrube an der Innenfläche der vorderen Bauchdecke.

Oberflächlicher Leistenring,Anulus inguinalis oberflächlich- alis, oberhalb des Schambeins gelegen. Es wird durch die Beine der Aponeurose des äußeren schrägen Bauchmuskels begrenzt: von oben_

medial, Crus vermitteln, unten - später a/l nein, cms später. Der seitliche Rand des oberflächlichen Leistenrings wird durch quer verlaufende interpedunkuläre Fasern a gebildet, Faser intercrurdies, Er erstreckt sich vom medialen zum lateralen Bein und gehört zur Faszie, die die Außenseite des äußeren schrägen Bauchmuskels bedeckt. Der mediale Rand des oberflächlichen Leistenrings wird durch ein gebogenes c in i z -k a gebildet, lig. Reflexum, bestehend aus einem Ast der Fasern des Leistenbandes und dem seitlichen Schenkel der Aponeurose des äußeren schrägen Bauchmuskels. Der Ursprung des Leistenkanals steht im Zusammenhang mit dem Absenken des Hodens und dem Vorstehen des Peritoneums während der fetalen Entwicklung.

30. Membran, ihre Teile, Topographie, Funktion; Blutversorgung und Innervation.

Membran,Zwerchfell (Abb. 124), - ein bewegliches Muskel-Sehnen-Septum zwischen Brust- und Bauchhöhle. Es ist kuppelförmig. Diese Form ist auf die Lage der inneren Organe und den Druckunterschied in der Brust- und Bauchhöhle zurückzuführen. Die konvexe Seite des Zwerchfells zeigt in die Brusthöhle und die konkave Seite nach unten in die Bauchhöhle. Das Zwerchfell ist der wichtigste Atemmuskel und das wichtigste Bauchorgan. Die Muskelbündel des Zwerchfells befinden sich entlang der Peripherie, haben einen sehnen- oder muskulären Ursprung im knöchernen Teil der unteren Rippen oder Rippenknorpeln, die die untere Brustöffnung umgeben, von der hinteren Oberfläche des Brustbeins und von den Lendenwirbeln. Die Muskelbündel laufen von der Peripherie bis zur Mitte des Zwerchfells nach oben zusammen und setzen sich bis zum Sehnenzentrum fort. Zentrum tendineum. Dementsprechend sollte bei den Entstehungsorten zwischen den lumbalen, kostalen und sternalen Teilen des Zwerchfells unterschieden werden.

Muskel-Sehnen-Bündel Lendenbereich,pars Lumba- lis, das Zwerchfell beginnt an der Vorderfläche der Lendenwirbel mit dem rechten und linken Bein, Crus D" ex- trum et Crus sinistrum, und von den medialen und lateralen bogenförmigen Bändern. Mediales bogenförmiges c in i z -k a, Hg- arcuatum mediale, über den Musculus psoas major und zwischen der Seitenfläche des ersten Lendenwirbels und der Spitze des Querfortsatzes des zweiten Lendenwirbels gespannt. Seitliches Bogenband, lig. ar cuatum laterale, bedeckt den vorderen M. quadratus lumborum und verbindet die Spitze des Querfortsatzes des II. Lendenwirbels mit der XII. Rippe.

Das rechte Bein des lumbalen Teils des Zwerchfells ist stärker entwickelt und beginnt an der Vorderfläche der Körper der Lendenwirbel I-IV, das linke Bein beginnt an den ersten drei Lendenwirbeln. Die rechten und linken Schenkel des Zwerchfells unten sind in das vordere Längsband eingewebt, und oben kreuzen sich ihre Muskelbündel vor dem Körper des ersten Lendenwirbels und begrenzen die Aortenöffnung. Pause Aortikus. Durch diese Öffnung verlaufen die Aorta und der Ductus thoracicus (Lymphknoten). Die Ränder der Aortenöffnung des Zwerchfells werden durch Faserfaserbündel begrenzt - dies ist das mittlere bogenförmige Band, lig. arcuatum Mittelwert. Wenn sich die Muskelbündel der Zwerchfellschenkel zusammenziehen, schützt dieses Band die Aorta vor Kompression, wodurch der Blutfluss in der Aorta nicht behindert wird. Oberhalb und links der Aortenöffnung kreuzen sich die Muskelbündel des rechten und linken Zwerchfellschenkels erneut und divergieren dann wieder und bilden die Speiseröhrenöffnung. Pause Speiseröhre, durch den die Speiseröhre zusammen mit den Vagusnerven von der Brusthöhle in die Bauchhöhle gelangt. Zwischen den Muskelbündeln des rechten und linken Schenkels des Zwerchfells verlaufen die sympathischen Stämme, die großen und kleinen N. splanchnicus, die Vena azygos (rechts) und die Vena semi-gypsy (links).

Auf jeder Seite, zwischen dem lumbalen und dem kostalen Teil des Zwerchfells, befindet sich ein dreieckiger Bereich ohne Muskelfasern – das sogenannte lumbokostale Dreieck. Hier ist die Bauchhöhle nur durch dünne Platten aus intraabdominaler und intrathorakaler Faszie sowie serösen Membranen (Peritoneum und Pleura) von der Brusthöhle getrennt. Innerhalb dieses Dreiecks können sich Zwerchfellhernien bilden.

Rippenteil,pars costalis, Das Zwerchfell beginnt an der Innenfläche der sechs bis sieben unteren Rippen mit separaten Muskelbündeln, die zwischen den Zähnen des transversalen Bauchmuskels verkeilt sind.

Sternaler Teil,pars Sternalis, Das Zwerchfell ist am schmalsten und schwächsten und beginnt an der hinteren Oberfläche des Brustbeins. Zwischen dem Brustbein und den Rippenabschnitten gibt es auch dreieckige Bereiche – Sternokostaldreiecke, in denen, wie bereits erwähnt, die Brust- und Bauchhöhle nur durch die intrathorakale und intraabdominale Faszie und seröse Membranen – die Pleura und das Peritoneum – voneinander getrennt sind. Auch hier können sich Membranen bilden.

Ragmal-Hernien.

In der Sehnenmitte des rechten Zwerchfells befindet sich eine Öffnung für die Vena cava inferior, durch die diese Vene von der Bauchhöhle in die Brusthöhle gelangt.

Funktion: Beim Zusammenziehen entfernt sich das Zwerchfell von den Wänden der Brusthöhle, seine Kuppel flacht ab, was zu einer Vergrößerung führt, | Vergrößerung der Brusthöhle und Verkleinerung der Bauchhöhle. Bei gleichzeitiger Kontraktion mit den Bauchmuskeln trägt das Zwerchfell dazu bei, den intraabdominalen Druck zu erhöhen.

Innervation: p. phrenicus (Cm-Gv). Blutversorgung: a. pericardiacophrenica, a. phrenica superior, a. phrenica inferior, a. Musculophrenica, aa. intercostales posteriores.

Logistik des Unterrichts

2. Tabellen und Modelle zum Thema der Lektion

3. Satz allgemeinchirurgischer Instrumente

Technologische Karte zur Durchführung einer praktischen Unterrichtsstunde.

| NEIN. | Stufen | Zeit (Min.) | Tutorials | Veranstaltungort |

| 1. | Überprüfung der Arbeitsbücher und des Vorbereitungsstands der Schüler auf das Thema des praktischen Unterrichts | Arbeitsheft | Studierzimmer | |

| 2. | Korrektur der Kenntnisse und Fähigkeiten der Studierenden durch Lösung einer klinischen Situation | Klinische Situation | Studierzimmer | |

| 3. | Analyse und Untersuchung von Material zu Modellen, Leichen, Ansehen von Demonstrationsvideos | Attrappen, Leichenmaterial | Studierzimmer | |

| 4. | Testkontrolle, Lösung situativer Probleme | Tests, situative Aufgaben | Studierzimmer | |

| 5. | Zusammenfassung der Lektion | - | Studierzimmer |

Klinische Situation

Ein Patient mit einem strangulierten Leistenbruch wurde einer Hernienreparatur unterzogen. Im Verlauf der Bruchsackbehandlung und der plastischen Chirurgie der Bruchpforte verlief die Operation komplikationslos. Am nächsten Tag nach der Operation entwickelten die Patienten Anzeichen einer Bauchfellentzündung.

Aufgaben:

1. In welchem Stadium der Operation wurde der Fehler gemacht?

2. Was sind die objektiven Anzeichen für die Nichtlebensfähigkeit von Gewebe?

Die Lösung des Problems:

1. Im Stadium der Revision des Bruchinhalts führte der Chirurg keine gründliche Untersuchung der Dünndarmschlingen durch und stellte daher keine parietale Strangulation des Darmabschnitts fest, die am nächsten Tag zur Entwicklung einer Peritonitis führte .

2. Zu den objektiven Anzeichen einer Gewebeunfähigkeit gehören: fehlende Pulsation der Mesenterialgefäße und mangelnde Peristaltik.

Leistengegend

Innerhalb der Leistengegend befindet sich das Leistendreieck, begrenzt: von unten – durch das Leistenband, medial – durch den äußeren Rand des Musculus rectus abdominis, von oben – durch eine Senkrechte, die vom Punkt an der Grenze zwischen den äußeren abgesenkt wird und mittleres Drittel des Leistenbandes auf den Musculus rectus abdominis.

Innerhalb des Leistendreiecks befindet sich der Leistenkanal.

Leistenkanal

Der Leistenkanal ist der Spalt zwischen den breiten Bauchmuskeln, durch die beim Mann der Samenstrang verläuft, und dem runden Uterusband bei der Frau. Dieser Kanal befindet sich unmittelbar über der inneren Hälfte des Leistenbandes und hat eine schräge Richtung: von oben nach unten, von außen nach innen und von hinten nach vorne. Seine Länge beträgt bei Männern 4-5 cm; Bei Frauen ist es etwas länger, im Vergleich zu Männern jedoch schmaler.

Wände des Leistenkanals und des Leistenraums

Im Leistenkanal gibt es 4 Wände und 2 Öffnungen. Die vordere Wand des Kanals gilt als Aponeurose des äußeren schrägen Bauchmuskels, die obere Wand ist die Unterkante der inneren schrägen und quer verlaufenden Bauchmuskeln. Die untere Wand wird durch den nach hinten und oben gebogenen unteren Rand des Leistenbandes gebildet; Die hintere Wand wird von der Querfaszie gebildet.

Der Spalt zwischen der oberen und unteren Wand des Leistenkanals wird in der Chirurgie als bezeichnet Leistenraum; Es ist von großer Bedeutung für die Pathogenese von Leistenhernien. Auf der medialen Seite wird es durch den äußeren Rand der Scheide des M. rectus abdominis sowie eines der von dieser Scheide ausgehenden Bündel des M. cremaster begrenzt. Form und Größe des Leistenraums variieren stark.

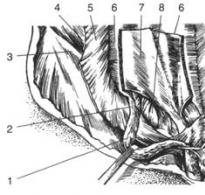

Reis. 1. Leistendreieck und oberflächlicher Leistenring

1 - Vena saphena magna des Beines, 2 - Unterhorn, 3 - Vena femoralis, 4 - falciforme Kante, 5 - Saphena-Fissur, 6 - Leistenband, 7 - Leistendreieck, 8 - äußerer schräger Bauchmuskel, 9 - innerer schräger Bauchmuskel Bauchmuskel, 10 – vordere Platte der Scheide des Rectus abdominis, 11 – Musculus rectus abdominis, 12 – medialer Crus, 13 – interpedunkuläre Fasern, 14 – oberflächlicher Leistenring, 15 – lateraler Crus, 16 – betroffenes Band. (Aus: Sinelnikov R.D. Atlas der menschlichen Anatomie. - M., 1972.- T. II.)

Die von der Fascia transversum gebildete Hinterwand des Leistenkanals wird durch unterschiedlich ausgeprägte Sehnenformationen verstärkt: (Falx inguinalis, lig.interfoveolare). Der Begriff „Falx inguinalis“ (Leistenfalx, sonst Henle-Band) bezieht sich auf die verbundene Sehne der inneren schrägen und queren Bauchmuskeln, die sich vor der Querfaszie befindet und am inneren Rand des Leistenraums stärker entwickelt ist. Nach außen wird die Fascia transversum innerhalb des Leistenraums durch den Interfoveolar verstärkt, der sich zwischen der medialen und lateralen Leistengrube befindet (Abb. 2).

Reis. 2. Wände des Leistenkanals und des Leistenraums

1 - Samenstrang, 2 - Musculus levator testis, 3 - Leistenband, 4 - äußerer schräger Bauchmuskel, 5 - Aponeurose des äußeren schrägen Bauchmuskels (Aponeurosis t.obliqui abdominis externa), 6 - innerer schräger Bauchmuskel, 7 - Querbauchmuskel, 8 – Querfaszie im Leistenraum, 9 – oberflächliche Öffnung des Leistenkanals (Musculus medialis). (Aus: Netter F.H. Atlas der menschlichen Anatomie. - Basel, 1989.)

Leistenringe

Außenloch Der Leistenkanal, sonst oberflächlicher Leistenring (Anulus inguinalis superficialis), hat eine dreieckige Form und ist nach außen und leicht nach oben gerichtet. Die Basis des Rings liegt auf dem Schambein und die Seiten werden durch die gespaltene Aponeurose des äußeren schrägen Bauchmuskels gebildet. Es gibt zwei Schenkel des Rings: den oberen (oder medialen), der am oberen Rand der Symphyse befestigt ist, und den unteren (oder seitlichen), der am Tuberculum pubicus befestigt ist. Manchmal wird auch ein drittes, hinteres Bein beobachtet – es besteht aus einem umwickelten Band, Lig.reflexum (Collesi), das in die Fasern des äußeren schrägen Muskels der gegenüberliegenden Seite übergeht. Die ersten beiden Beine liegen oberflächlich, das dritte – tiefer. Im Bereich der Spitze des durch die Spaltung der Aponeurose gebildeten Spalts werden die vorderen Beine quer und bogenförmig von Fasern der Aponeurose – Fibrae intercrurales – gekreuzt, die den Spalt zu einem Ring abrunden. Bei gesunden Männern verläuft der Ring typischerweise über der Spitze des Zeigefingers.

Innenloch Der Leistenkanal, ansonsten der tiefe Leistenring (Anulus inguinalis profundus), ist eine Öffnung in der Fascia transversum, durch die der Samenstrang verläuft. Dieses Loch entsteht jedoch nicht durch eine Perforation der Fascia transversum durch den Samenstrang, sondern dadurch, dass der Samenstrang die Faszie mit sich führt und wie der Finger eine trichterförmige Ausstülpung derselben bildet eines Handschuhs (Fascia infundibuloformis). So wird aus der Fascia transversum die gemeinsame Vaginalmembran von Nabelschnur und Hoden (Tunica vaginalis communis testis et funiculi spermatici) gewonnen, die heute (keine PNA) mit der Bezeichnung „Fascia spermatica interna“ bezeichnet wird.

Der tiefe Leistenring liegt 1,0–1,5 cm über der Mitte des Leistenbandes. Auf der Innenseite wird es vom Anfangsabschnitt der A. epigastrica inferior begrenzt. Am tiefen Leistenring laufen die Elemente des Samenstrangs zusammen – der Ductus deferens und die Vasa spermatica, die dann in den Leistenkanal gelangen.

Der Inhalt des Leistenkanals beim Mann ist der Samenstrang n.ilioinguinalis und der Ramus genitalis n.genitofemoralis (Abb. 3).

Der Samenstrang ist eine Reihe von Gebilden, die durch lose Fasern verbunden und mit einer gemeinsamen Vaginalmembran mit dem Hoden bedeckt sind, auf der der M. cremaster liegt, und außerhalb des Kanals befindet sich auch die Fascia cremasterica (Cooperi) (letztere ist eine verdünnte Fortsetzung der Thomson-Platte, der eigentlichen Faszie des Abdomens und des M. obliquus externus aponeurosis). M. cremaster wird überwiegend aus Fasern des inneren schrägen Bauchmuskels gebildet. Zusätzlich zu diesen Fasern werden bei der Bildung von m. Beim Cremaster handelt es sich um Fasern, die von der Vorderwand der Scheide des M. rectus abdominis ausgehen. In etwa 25 % der Fälle umfasst der Musculus levator testis auch Fasern des Musculus transversus abdominalis.

Zum Samenstrang gehören:

1) Samenleiter (Ductus deferens);

2) Blut- und Lymphgefäße sowie Nerven des Ganges und des Hodens;

3) der Rest des Vaginalfortsatzes des Peritoneums.

Das größte Gefäß ist die A. testicularis, die direkt aus der Bauchschlagader entspringt; Es ist mit sympathischen Fasern verflochten, die vom Plexus aorticus ausgehen und den Plexus testicularis bilden. Die anderen beiden Arterien – a.cremasterica und a.ductus deferentis – sind im Kaliber der ersten deutlich unterlegen.

Die Arterien werden von Venen begleitet, die aus dem Hoden austreten und einen dichten Plexus bilden – den Plexus pampiniformis. Aus letzterem entsteht v.testicularis, das links in die Vena cava inferior mündet – in die linke Nierenvene.

Die relative Anordnung der Elemente des Samenstrangs ist wie folgt: Der Vas deferentis, der A.ductus deferentis und die A.cremasterica mit Venen liegen am weitesten hinten, der A.testicularis und zahlreiche Plexusvenen liegen vor dem Ductus und der Arterie ist am häufigsten von Schlingen des Venenplexus umgeben. Somit liegt der Samenleiter hinter (und medial) der Vasa testicularia. Entlang der Blutgefäße verlaufen die abführenden Lymphgefäße des Hodens. Draußen, entlang des Samenstrangs, innerhalb des Leistenkanals verlaufen Nerven: oben - n.ilioinguinalis, unten - ramus genitalis n.genitofemoralis.

Bei Frauen enthält der Leistenkanal das runde Uterusband (lig.teres uteri) n.ilioinguinalis und den Ramus genitalis n.i. genitofemoralis. Beim Austritt aus dem Leistenkanal zerfällt das Band in Fasern, die im Unterhautgewebe der großen Schamlippen enden.

Reis. 3. Hoden- und Samenstrangmembranen

1 - Haut, 2 - Fettdepots, 3 - oberflächliche Faszie (Fascia superficialis), 4 - eigene Faszie des äußeren schrägen Bauchmuskels (Fascia propria i. obliqui abdominis externi), 5 - äußerer schräger Bauchmuskel, 6 - innerer schräger Bauchmuskel Muskel, 7 – Querbauchmuskel, 8 – Querfaszie (Fascia transversalis), 9 – subseröse Basis, 10 – parietales Peritoneum (Peritoneum parietale), 11 – fleischige Membran (Tunica dartos), 12 – äußere Samenfaszie (Fascia spermatica externa) , 13 - Faszie des Muskels, der den Hoden anhebt (Fascia cremasterica), 14 - der Muskel, der den Hoden anhebt (M. cremaster), 15 - innere Samenfaszie (Fascia spermatica interna), 16 - Scheitelblatt des Vaginalfortsatzes das Peritoneum (lam. parietalis tunicae vaginalis), 17 - seröse Höhle des Hodens (cavum serosum testis), 18 - viszerales Blatt des Vaginalfortsatzes des Peritoneums (lam. visceralis tunicae vaginalis), 19 - Tunica albuginea testis (Tunica albuginea Hoden), 20 - Arteria epigastrica inferior (a. epigasrtica inferior).

Neben dem runden Band verläuft ein geschlossener Vaginalfortsatz des Peritoneums, der im Aussehen einem Band ähnelt; sein peripheres Ende reicht bis zum oberen Teil der großen Schamlippen. In seltenen Fällen heilt der Vaginalfortsatz des Bauchfells nicht, dann bildet sich an seiner Stelle ein Kanal (der sogenannte Canalis Nuckii), wodurch Zysten der großen Lippen oder angeborene Leistenhernien entstehen können.

Falten und Vertiefungen

Falten und Grübchen auf der hinteren Oberfläche der vorderen Bauchwand. Um den Entstehungsmechanismus von Leistenhernien zu verstehen, ist es notwendig, die Strukturmerkmale des Peritoneums zu berücksichtigen, das die hintere Oberfläche der vorderen Bauchdecke im Unterbauch bildet. Hier verlaufen zwischen dem Peritoneum und der Fascia transversum die Nabelarterien und der Rest des Harngangs und bilden Falten am Peritoneum. Der Harngang – Urachus – verbindet während der pränatalen Entwicklung das Rudiment der Blase mit der Allantois, und zum Zeitpunkt der Geburt ist er ausgelöscht und verwandelt sich in einen Bindegewebsstrang, der sich entlang der Mittellinie von der Blasenspitze bis zum Nabel erstreckt. Auf dem parietalen Peritoneum bildet dieser Strang eine Falte – Plica umbilicalis mediana (Plica umbilicalis media – BNA). Von den Seitenflächen der Blase in Richtung Nabel verlaufen zwei Stränge, die (über den größten Teil der Länge) der Nabelarterien obliteriert sind. Auf dem Bauchfell, rechts und links der Mittellinie, bilden sie Falten, die jeweils als Plica umbilicalis media (Plica umbilicalis lateralis – BNA) bezeichnet werden. Außerhalb dieser Falten befinden sich die Vasa epigastrica inferiora, die das Peritoneum in Form von Falten leicht anheben, die früher Plicae epigastricae (BNA) und jetzt, laut PNA, Plicae umbilicales lateralis genannt wurden (Abb. 4). Zwischen diesen Falten des Peritoneums entstehen Vertiefungen oder Grübchen. Die Fossa supravesicalis wird zwischen der Plica umbilicalis mediana und der Plica media und die Fossa inguinalis lateralis zwischen der Plica media und der Plica lateralis gebildet. Die mediale Leistengrube entspricht in ihrer Lage ungefähr dem oberflächlichen Leistenring und wird auf die Körperoberfläche unmittelbar nach außen vom Schambeinhöcker projiziert; die laterale Leistengrube entspricht dem tiefen Leistenring und wird über die Mitte des Schambeins projiziert Pupart-Band.

Reis. 4. Hintere Oberfläche der vorderen Bauchwand

1 – Arterie und Nervus obturatorius (a. et p. obturatorius), 2 – Schambein (Os pubis), 3 – Oberschenkelvene (v. femoralis), 4 – Ligamentum lacunaris (dig. lacunarae), 5 – Oberschenkelarterie (a . femoralis), 6 - Ligamentum iliopectineum (lig.iliopectineum), 7 - Samenleiter (Ductus deferens), 8 - Leistenband, 9 - seitliche Leistengrube (Fossa inguinalis lateralis), 10 - Arterie und Vene epigastrica ( a. et v . epigastrica inferior), 11 - seitliche Nabelfalte (Plica umbilicalis lateralis), 12 - mediale Leistengrube (Fossa inguinalis medialis), 13 - mediale Nabelfalte (Plica umbilicalis mediana), 14 - mittlere Nabelfalte (Plica umbilicalis) mediana), 15 - Fossa supravesicalis (Fossa supravesicalis), 16 - Bruchpforte der Oberschenkelhernie, 17 - Obturatorzweig der A. epigastrica inferior (Ramus obturatorius a. epigastricae inferioris), 18 - Bruchpforte der Obturatorhernie, 19 - Blase (Vesica Urinaria).

Hodenabstieg

Der Ablauf des Hodenabstiegs (descensus testis) läuft wie folgt ab (Abb. 5). Während der ersten drei Monate des intrauterinen Lebens befindet sich der Hoden im Lendenbereich, auf der Seite der Wirbelsäule, neben der primären Niere. Das Peritoneum bedeckt ihn auf drei Seiten und verschmilzt mit der Tunica albuginea des Hodens. Vom unteren Pol des Hodens hinter dem Peritoneum verläuft ein spezieller Bindegewebsstrang, der sogenannte Hodenleiter – Gubernaculum testis (Hunteri). Es dringt auf Höhe der künftigen inneren Öffnung des Leistenkanals in den Hodensack ein und breitet sich dort fächerförmig aus. Dort ragen die Fascia transversum und die Parietalschicht des Peritoneums hervor, und letztere bildet bereits vor dem Abstieg des Hodens den sogenannten Vaginalfortsatz (Processus vaginalis peritonei).

Ab dem 4. intrauterinen Lebensmonat senkt sich der Hoden hinter das Bauchfell. Im 7. Monat erreicht der Hoden die Höhe der inneren Öffnung des Leistenkanals und beginnt, das Bauchfell davor hervorzuschieben. Dann durchdringt der Hoden die muskulären aponeurotischen Schichten der vorderen Bauchwand, bildet darin den Leistenkanal und dringt im 9. Monat in den Hodensack ein. Zu diesem Zeitpunkt ist der Hodenleiter verkümmert, und es bleibt nur noch eine leichte Verdickung am Schwanz des Nebenhodens, die bereits bei Neugeborenen sichtbar ist. Anschließend verschwindet diese Verdickung. Bei Erwachsenen finden sich jedoch häufig Spuren des ehemaligen Gubernaculum testis in Form eines Bandes, das vom Schwanz des Nebenhodens bis zum Hodensack verläuft.

Im Hodensack ist der Hoden mit zwei Schichten Peritoneum bedeckt, die die Tunica vaginalis (propria) testis bilden. Eine dieser Schichten – viszeral – ist mit der Tunica albuginea des Hodens verwachsen, die andere – parietal – ist Teil des Processus vaginalis des Peritoneums. Zwischen den beiden Schichten des Bauchfells, die den Hoden bedecken, verbleibt ein kleiner Spalt, und oberhalb des Hodens, entlang des Samenstrangs, verschließt sich meist bis zur Geburt der vorgewölbte Teil des Bauchbeutels (Processus vaginalis peritonei). Manchmal findet diese Fusion nicht statt, und dann kommuniziert die Bauchhöhle direkt mit der Hodensackhöhle, was zur Bildung angeborener Leisten- oder Leisten-Hodensack-Hernien führen kann.

Reis. 5. Stadien des Hodenabstiegs

Leistenkanal, Canalis inguinalis, Es handelt sich um eine Lücke, durch die der Samenstrang (Funiculus spermaticus) und bei Männern das runde Band der Gebärmutter (Lig) verläuft. teres uteri, bei Frauen (weitere Informationen zu diesen Organen finden Sie im Abschnitt „Splanchnologie“). Es wird im unteren Teil der Bauchdecke auf beiden Seiten des Bauches, unmittelbar über dem Leistenband, platziert und verläuft von oben nach unten, von außen nach innen, von hinten nach vorne.

Seine Länge beträgt 4,5 cm. Es ist wie folgt aufgebaut: Die inneren schrägen und quer verlaufenden Muskeln wachsen bis zu den äußeren zwei Dritteln der Furche des Leistenbandes, aber entlang des medialen Drittels des Bandes haben sie diese Fusion nicht und breiten sich frei aus über dem Samenstrang oder dem Rundband. So entsteht zwischen den Unterkanten der inneren Schräg- und Quermuskeln oben und dem medialen Teil des Leistenbandes unten ein dreieckiger oder ovaler Spalt, in den eine der genannten Formationen eingebettet ist.

Diese Lücke ist die sogenannte Leistenkanal. Vom unteren Rand der über dem Samenstrang hängenden inneren Schräg- und Quermuskeln erstreckt sich ein Bündel von Muskelfasern zu diesem und begleitet den Strang bis in den Hodensack, m. Cremaster (Muskel, der den Hoden anhebt).

Die Lücke des Leistenkanals wird vorne durch die Aponeurose des äußeren schrägen Bauchmuskels verschlossen, die unten in das Leistenband übergeht, und von hinten abgedeckt Fascia transversalis. Somit lassen sich im Leistenkanal vier Wände unterscheiden. Die vordere Wand wird durch die Aponeurose des äußeren schrägen Bauchmuskels und die hintere Wand durch die Fascia transversalis gebildet; Die obere Wand des Kanals wird durch den unteren Rand der inneren Schräg- und Quermuskeln und die untere Wand durch das Leistenband dargestellt.

In der Vorder- und Hinterwand des Leistenkanals befindet sich eine oberflächliche und tiefe Öffnung, die Leistenring genannt wird.

Oberflächlicher Leistenring, Annulus inguinalis superficialis (in der Vorderwand), gebildet durch die Divergenz der Fasern der Aponeurose des äußeren schrägen Muskels in zwei Beine, von denen eines, Crus laterale, ist am Tuberculum pubicum befestigt, und der andere, crus mediale, - zur Schambeinfuge. Zusätzlich zu diesen beiden Schenkeln wird ein dritter (hinterer) Schenkel des oberflächlichen Rings beschrieben, lig. Reflexum, liegt bereits im Leistenkanal selbst hinter dem Samenstrang.

Dieses Bein wird von den unteren Fasern der Aponeurose m gebildet. obliquus externus abdominis der gegenüberliegenden Seite, die, die Mittellinie überquerend, hinter dem Crus mediale verlaufen und mit den Fasern des Leistenbandes verschmelzen. Der oberflächliche Leistenring, begrenzt durch den Crus mediale und den Crus laterale, hat die Form eines schrägen dreieckigen Schlitzes. Der spitze seitliche Winkel der Lücke wird durch bogenförmige Sehnenfasern abgerundet, Fibrae intercrurales, die durch die Faszienabdeckung entsteht M. obliquus externus abdominis.

Dieselbe Faszie verläuft in Form eines dünnen Films von den Rändern des oberflächlichen Leistenrings auf den Samenstrang und begleitet diesen bis in den Hodensack, die sogenannte Fascia cremasterica.

Tiefer Leistenring, Annulus inguinalis profundus, befindet sich im Bereich der hinteren Wand des Leistenkanals, die von der Fascia transversalis gebildet wird, die sich von den Rändern des Rings bis zum Samenstrang fortsetzt und eine Membran bildet, die ihn zusammen mit dem Hoden umgibt, Fascia Spermatica interna. Darüber hinaus wird die hintere Wand des Leistenkanals in ihrem medialen Abschnitt durch Sehnenfasern verstärkt, die bei der aponeurotischen Dehnung entstehen M. Transversus abdominis und entlang der Kante des Rektusmuskels absteigend bis zum Leistenband. Dies ist das sogenannte Falx inguinalis.

Das diese Wand bedeckende Peritoneum bildet zwei Leistengruben, Fossae inguinales, voneinander getrennt durch steile Falten des Bauchfells, sogenannte Nabelfalten. Diese Falten sind wie folgt: Die seitlichste Falte – Plica umbilicalis lateralis – wird durch Anheben des darunter verlaufenden Peritoneums gebildet A. epigastrica inferior; medial - Plica umbilicalis mediali s - enthält Ligamentum umbilicale mediate, also überwuchert A. Nabelschnur Embryo; Median - Plica umbilicalis mediana- Abdeckungen lig. umbilicale medianum, überwucherter Harnweg (Urachus) des Embryos.

Fossa inguinalis lateralis, Fossa inguinalis lateralis, seitlich gelegen Plica umbilicalis lateralis, entspricht gerade dem tiefen Leistenring; mediale Fossa, Fossa inguinalis medialis, dazwischen liegen Plica umbilicalis lateralis und Plica umbilicalis medialis, entspricht dem schwächsten Teil der hinteren Wand des Leistenkanals und liegt direkt gegenüber dem oberflächlichen Leistenring.

Durch diese Fossae können Leistenhernien in den Leistenkanal hineinragen, und ein lateraler (äußerer) schräger Leistenbruch verläuft durch die laterale Fossa und ein medialer (innerer) direkter Leistenbruch verläuft durch die mediale Fossa. Die Entstehung des Leistenkanals hängt mit dem sogenannten Hodenabstieg, Descensus testis, und der Bildung des Procesus vaginalis peritoneum in der Embryonalzeit zusammen (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Splanchnologie“).

Lehrvideos zur Anatomie des Leistenkanals

Der Leistenkanal befindet sich im unteren Teil der Leistengegend – im Leistendreieck, dessen Seiten sind:

1. ganz oben– eine horizontale Linie, die vom Rand des äußeren und mittleren Drittels des Leistenbandes verläuft;

2. medial– äußerer Rand des Musculus rectus abdominis;

3. unten- Leistenband.

Im Leistenkanal gibt es zwei Öffnungen oder Ringe und vier Wände.

Öffnungen des Leistenkanals:

1. oberflächlicher Leistenring gebildet durch divergierende mediale und laterale Beine der Aponeurose des äußeren schrägen Bauchmuskels, befestigt durch interpedunkuläre Fasern, die den Spalt zwischen den Beinen zu einem Ring abrunden;

2. tiefer Leistenring wird von der Fascia transversum gebildet und stellt deren trichterförmige Einziehung beim Übergang von der vorderen Bauchdecke zu den Elementen des Samenstrangs (Rundband der Gebärmutter) dar; Sie entspricht der Fossa inguinalis lateralis auf der Seite der Bauchhöhle.

Wände des Leistenkanals:

1. vorne– Aponeurose des äußeren schrägen Bauchmuskels;

2. zurück– Querfaszie;

3. oben– überhängende Ränder der inneren Schräg- und Quermuskeln;

4. unten- Leistenband.

Der Raum zwischen der oberen und unteren Wand des Leistenkanals wird Leistenspalt genannt.

Inhalt des Leistenkanals:

1. Samenstrang (bei Männern) oder rundes Band der Gebärmutter (bei Frauen);

2. Nervus ilioinguinalis;

3. Genitalast des N. femoralis genitalis.

Femurkanal

Der Femurkanal entsteht bei der Entstehung einer Oberschenkelhernie (wenn der Bruchsack aus der Bauchhöhle im Bereich der Fossa femoralis zwischen den oberflächlichen und tiefen Schichten seiner eigenen Faszie austritt und unter der Haut des Oberschenkels austritt durch die ovale Fossa).

Öffnungen des Femurkanals:

1. Innenloch entspricht dem Femurring, der begrenzt ist durch:

* vorne – Leistenband;

* hinten – Ligamentum pectineale;

* medial – Lakunarband;

* seitlich – Oberschenkelvene;

2. äußeres Loch– subkutane Fissur (dieser Name wird der ovalen Fossa nach einem Bruch der Siebbeinfaszie gegeben).

Wände des Femurkanals:

1. vorne– oberflächliche Schicht der eigentlichen Faszie des Oberschenkels (an dieser Stelle wird sie als oberes Horn der Falciforme-Kante bezeichnet);

2. zurück– eine tiefe Schicht der oberschenkeleigenen Faszie (an dieser Stelle wird sie als Pektinealfaszie bezeichnet);

3. seitlich– Hülle der Oberschenkelvene.

Merkmale der anterolateralen Bauchdecke bei Neugeborenen und Kindern

Bei Säuglingen hat der Bauch die Form eines Kegels, wobei der schmale Teil nach unten zeigt. Die vordere Bauchdecke ragt im Säuglingsalter nach vorne und hängt etwas durch, was mit einer unzureichenden Entwicklung von Muskeln und Aponeurosen einhergeht. Später, wenn das Kind mit erhöhtem Muskeltonus zu laufen beginnt, verschwindet die Ausbuchtung allmählich.

Die Bauchhaut bei Kindern ist empfindlich, es gibt relativ viel Unterhautfett, insbesondere im suprapubischen und inguinalen Bereich, wo die Dicke 1,0–1,5 cm erreichen kann. Die oberflächliche Faszie ist sehr dünn und weist auch bei Übergewicht eine Schicht auf und körperlich entwickelte Kinder. Die Muskulatur der Bauchdecke ist bei Kindern unter einem Jahr schwach entwickelt, die Aponeurosen sind zierlich und relativ breit. Wenn das Kind wächst, kommt es zu einer Muskeldifferenzierung und der aponeurotische Teil nimmt allmählich ab und wird dicker. Zwischen der Spigelschen Linie und dem seitlichen Rand des Musculus rectus abdominis, vom Rippenbogen bis zum Pupart-Band, erstrecken sich auf beiden Seiten aponeurotische Streifen von 0,5 bis 2,5 cm. Diese Bereiche der Bauchdecke sind bei kleinen Kindern am schwächsten und können dienen als Orte für die Bildung von Hernienvorsprüngen (Spigel-Linien-Hernie). Die Hülle des Musculus rectus abdominis ist schwach entwickelt, insbesondere seine Hinterwand.

Die Linea alba ist bei Säuglingen relativ breit und dünn. Abwärts vom Nabelring wird es allmählich schmaler und geht in einen sehr schmalen Streifen über. In seinem oberen Teil, in der Nähe des Nabels, werden häufig verdünnte Bereiche beobachtet, in denen sich zwischen den aponeurotischen Fasern Defekte in Form von länglichen schmalen Rissen befinden. Durch einige von ihnen verlaufen neurovaskuläre Bündel. Sie sind oft das Einfallstor für Hernien der weißen Bauchlinie. Die Fascia transversum und das Peritoneum parietalis stehen bei Kleinkindern in engem Kontakt zueinander, da das präperitoneale Fettgewebe nicht exprimiert wird. Es beginnt sich nach zwei Lebensjahren zu bilden und seine Menge nimmt mit zunehmendem Alter zu, besonders stark während der Pubertät.

Die Innenfläche der vorderen Bauchwand sieht bei kleinen Kindern glatter aus als bei Erwachsenen. Die Fossa supravesicalis fehlt fast. In den seitlichen Nabelbläschenfalten bleiben die Nabelarterien noch einige Zeit nach der Geburt offen. Die Blutgefäße in den Schichten der vorderen Bauchdecke bei Kleinkindern sind sehr elastisch, kollabieren leicht und bluten beim Durchtrennen kaum.

Nach dem Abfallen der Nabelschnur (5–7 Tage nach der Geburt) bildet sich an ihrer Stelle durch die Verschmelzung der Haut mit dem Rand des Nabelrings und der Scheitelschicht des Peritoneums ein „Nabel“, der ist eine zurückgezogene Bindegewebsnarbe. Gleichzeitig mit der Bildung des Nabels schließt sich der Nabelring. Am dichtesten ist sein unterer Halbkreis, an dem drei Bindegewebsstränge enden, die den obliterierten Nabelarterien und dem Harngang entsprechen. In den ersten Lebenswochen des Kindes verwandeln sich diese zusammen mit dem sie bedeckenden Warton-Gelee in dichtes Narbengewebe und sorgen durch die Verschmelzung mit dem unteren Rand des Nabelrings für dessen Zugfestigkeit. Die obere Hälfte des Rings ist schwächer und kann als Entstehungsort für Hernien dienen, da hier eine dünnwandige Membran der Nabelvene verläuft, die nur von einer dünnen Schicht aus Bindegewebe und Nabelfaszie bedeckt ist. Bei Neugeborenen reicht die Nabelfaszie manchmal nicht bis zum oberen Rand des Nabelrings und schafft so eine anatomische Voraussetzung für die Entstehung einer Bruchpforte. Bei einjährigen Kindern bedeckt die Faszie die Nabelregion ganz oder teilweise.

Bei kleinen Kindern ist der Leistenkanal kurz und breit und die Richtung ist fast gerade – von vorne nach hinten. Wenn das Kind wächst und der Abstand zwischen den Darmbeinflügeln zunimmt, wird der Verlauf des Kanals schräg und seine Länge nimmt zu. Der Leistenkanal ist bei Neugeborenen und oft auch bei Kindern des ersten Lebensjahres von innen mit der serösen Membran des nicht gewachsenen Vaginalfortsatzes des Peritoneums ausgekleidet.

Der Aufbau des gesamten Organismus und seiner Hauptbereiche ist in Anatomielehrbüchern angegeben; jeder Mensch sollte die wichtigsten Punkte und Merkmale kennen. Dies wird dazu beitragen, Störungen und Pathologien rechtzeitig zu verhindern und zu erkennen sowie die Struktur des Körpers als Ganzes zu verstehen. So müssen Männer beispielsweise wissen, was der Leistenkanal ist, die Anatomie der Struktur dieser Abteilung ist eine ganze Infrastruktur.

Der Leistenkanal ist für die Struktur, Zusammensetzung und Funktion des gesamten Urogenitalsystems und insbesondere der männlichen äußeren Genitalien verantwortlich. Dementsprechend sprechen wir über Prozesse wie die Funktion des Harnsystems, die Entfernung von Schadstoffen aus dem Körper, den Geschlechtsverkehr, die Ejakulation und die Geburt von Nachkommen. In diesem Zusammenhang können wir sagen, dass der Leistenkanal ein äußerst wichtiger Abschnitt des Körpers ist, der untersucht werden muss.

Der Leistenkanal liegt beim Mann im Bereich der Bauchdecke. Mediziner nennen den Leistenkanal Schrägspalt, wobei sich die Bezeichnung bei Männern und Frauen leicht unterscheidet. Die Länge des männlichen Leistenkanals beträgt etwa 6 cm und seine Breite 1–2,5 cm. Aufgrund der Lage der Hoden und der Hodenabsenkung ist der Leistenkanal bei Männern etwas größer als bei Frauen.

Expertenmeinung

Elena Druzhnikova

Sexualforscher. Experte für Familienbeziehungen. Familienpsychologe.

Der Leistenkanal ist kein separates Organ oder System, sondern lediglich ein Körperteil, der ausschließlich aus Muskeln besteht, die den äußeren und inneren Ring bilden. Bei der Untersuchung und Palpation durch einen Arzt sollte der Leistenkanal glatt und ausreichend elastisch sein und eventuelle Vorsprünge und Neubildungen können Hinweise auf Pathologien sein.

Der Leistenkanal entsteht durch das Wachstum der inneren schrägen und quer verlaufenden Muskeln zu den äußeren zwei Dritteln der Furche des Leistenbandes, und entlang des medialen Drittels des Bandes verschmelzen die Muskeln nicht und breiten sich frei durch das runde Band aus (Samenstrang). Das heißt, wir können sagen, dass der Leistenkanal ein dreieckiger oder leicht ovaler Spalt ist, der zwischen dem Quermuskel und den unteren Rändern des inneren Schrägmuskels gebildet wird.

Struktur des Leistenkanals

Um diesen Körperteil genauer zu untersuchen, muss ein Mann die Struktur des Leistenkanals kennen. Das Leistendreieck ist auf mehrere Teile beschränkt:

- unterer Teil – hier befindet sich das Poupart-Band;

- mediales Muskelband – der äußere Rand des Musculus rectus peritoneum;

- oberer Teil – der Leistenkanal wird senkrecht begrenzt und verläuft von einem Punkt zwischen dem äußeren und mittleren Drittel des Leistenbandes bis zum Musculus rectus peritoneum.

Außerdem wird die Struktur der Leistengegend eines Mannes anhand der äußeren und inneren Öffnungen sowie der vier Wände untersucht. Nämlich:

- Innenloch- Dies ist ein tiefer Leistenring, der eineinhalb Zentimeter über der Mitte des Leistenbandes liegt. Es handelt sich um ein Loch in der Fascia transversum, durch das der Samenstrang direkt verläuft. Diese Öffnung wird Fossa inguinalis lateralis genannt und wird in ihrer Struktur durch das Leistenband oben und die äußere Nabelfalte von innen begrenzt.

2 Außenloch- Leistenring, außen gelegen, begrenzt durch die lateralen und medialen Crura, oben interpedunkuläre Fasern und innen ein gebogenes Muskelband.

Auch die Anatomie der Struktur dieses Teils des männlichen Körpers berücksichtigt mehrere Wände des Leistenkanals, nämlich:

- Aponeurose des äußeren schrägen Bauchmuskels – vor der Leiste gelegen;

- Querfaszie – sie befindet sich auf der Rückseite der Leiste;

- Leistenband – ist von unterhalb der Struktur zu sehen;

- Die inneren schrägen und quer verlaufenden Bauchmuskeln (ihre überhängenden Ränder) befinden sich oben auf der Leiste.

Betrachtet man den männlichen Körper, so enthält der Leistenkanal den Samenstrang, außerdem liegen hier der Nervus ilioinguinalis und der Genitalast des Nervus genitofemoralis. Und der Teil, der an der oberen Wand des Leistenkanals beginnt und an der unteren Wand endet, wird in der Medizin Leistenraum genannt.

Schwachstellen des Leistenkanals und mögliche Pathologien

Bei Männern ist der Leistenkanal aufgrund der Strukturmerkmale anfällig für bestimmte Krankheiten, am häufigsten handelt es sich um einen Leistenbruch. Die Verletzlichkeit des Kanals liegt darin, dass einige seiner Organe außerhalb liegen und eine vorgewölbte Struktur aufweisen. Die Medizin nennt mehrere gefährdete Stellen in der Leistengegend eines Mannes:

- der Leistenkanal selbst und seine Fossae, wo häufig Hernien auftreten;

- supravesikale Fossa, die sich zwischen den Falten des Peritoneums in der Nähe des Nabels oberhalb der Blase befindet (es treten nicht nur Leistenhernien, sondern auch Gleithernien auf);

- der innere Femurring, dementsprechend können hier Oberschenkelhernien in der Falte und im Leistenband der Muskulatur auftreten;

- Obturatorkanal der Leiste;

- Nabelring und dementsprechend Nabelhernien;

- eine weiße Linie entlang der Leistengegend, wo Aponeurosedefekte auftreten können.

Sind bei Ihnen Erkrankungen des Leistenkanals aufgetreten?

JaNein

Wenn wir die Anatomie der Struktur des gesamten Leistenkanals im Detail untersuchen, können wir sagen, dass er von Natur aus eher schlecht vor Verletzungen, Störungen und Pathologien geschützt ist. In der Medizin kommt es häufig vor, dass einige Organe durch den Leistenkanal austraten, woraufhin die Diagnose gestellt wurde – ein Leistenbruch. Darüber hinaus umfasst die Leiste wichtige Organe, die für die Fortpflanzungs-, Harn- und Sexualfunktionen des Mannes verantwortlich sind.

Dabei wird der gesamte Leistenkanal durch die Anordnung verschiedener Muskeln vom Körper geschützt. Aber es gibt noch eine andere Seite der Medaille: Wenn beispielsweise der Druck steigt, können innere Organe zusammengedrückt werden und sich gegenseitig zur Seite drücken. Hernien und andere Erkrankungen können durch Faktoren wie schweres Heben, starker Husten, chronische Verstopfung sowie Prostataadenom und Wucherung von Drüsengewebe ausgelöst werden.

Abschluss

Der Leistenkanal ist ein Abschnitt des männlichen Körpers, der aus Muskelgewebe besteht, das auf der Oberfläche des Unterbauchs ein Dreieck bildet. Es kann auch die äußeren Genitalien umfassen, also den Penis, die Hoden und den Hodensack, aber die Anatomie der Leistenkanalstruktur berücksichtigt nur die Muskeln. Die Grenzen des Leistenkanals sind auf mehrere Seiten begrenzt - die Aponeurose des äußeren schrägen Muskels, des Poupart-Bandes, der Querfaszie sowie der inneren schrägen und quer verlaufenden Bauchmuskeln. Detailliertere Punkte der Struktur können auf dem Diagramm des Leistenkanals betrachtet werden.